OOHの再定義 広告戦略の中でどう活かしていくべきか

昨今、OOH(アウト・オブ・ホーム)市場は急成長を遂げており、街を象徴するようなインパクトのある媒体の開発やプログラマティックOOHの普及など、その提供価値が大きく増大しています。このような進化により、メディアコミュニケーション戦略にOOHを加える企業が増えている一方で、依然としてテレビやデジタルメディアが中心であり、OOHを活用しきれていない企業も少なくありません。

このような現状を踏まえ、株式会社 電通 と株式会社 LIVE BOARD は、メディアコミュニケーション戦略におけるOOHの役割とその潜在的な効果について調査を実施しました。本インタビューでは、その調査結果や新たな所見、そしてOOHの活用に関する思いを、電通 OOHビジネス室 事業開発部の有地咲翔子氏とLIVE BOARD インサイト部の真能広大に伺いました。

(写真左から)電通 OOHビジネス室 事業開発部 有地咲翔子氏、LIVE BOARD インサイト部 真能広大

OOHの真価とは?生活者視点で見る新たな可能性

LIVE BOARD 真能(以下、真能):今後、OOHをメディア戦略にどう活用していけるのか検討する中で、そもそもOOHの捉えられ方は生活者と広告主とでギャップがあるのでは?という仮説が浮かび上がりました。

電通 有地氏(以下、有地氏):私自身、生活者としてはOOHを楽しんでいて、好意的に捉えているメディアです。しかし、営業として広告主に向き合うなかでは、メディア戦略の中心はテレビ・デジタルであり、OOHが同じ土俵で検討されることはほとんどありませんでした。

現在、OOHのセールスを考える立場になり、改めて気付いたのは、OOHが生活者からは好意的に受け取られる一方で、広告主からは十分に評価されていないのではないかという点です。このギャップこそが、OOHがメディア設計の初期段階で検討されにくい要因の一つだと考えます。また、OOHには従来の指標では捉えきれない魅力があるのではないかと考えました。

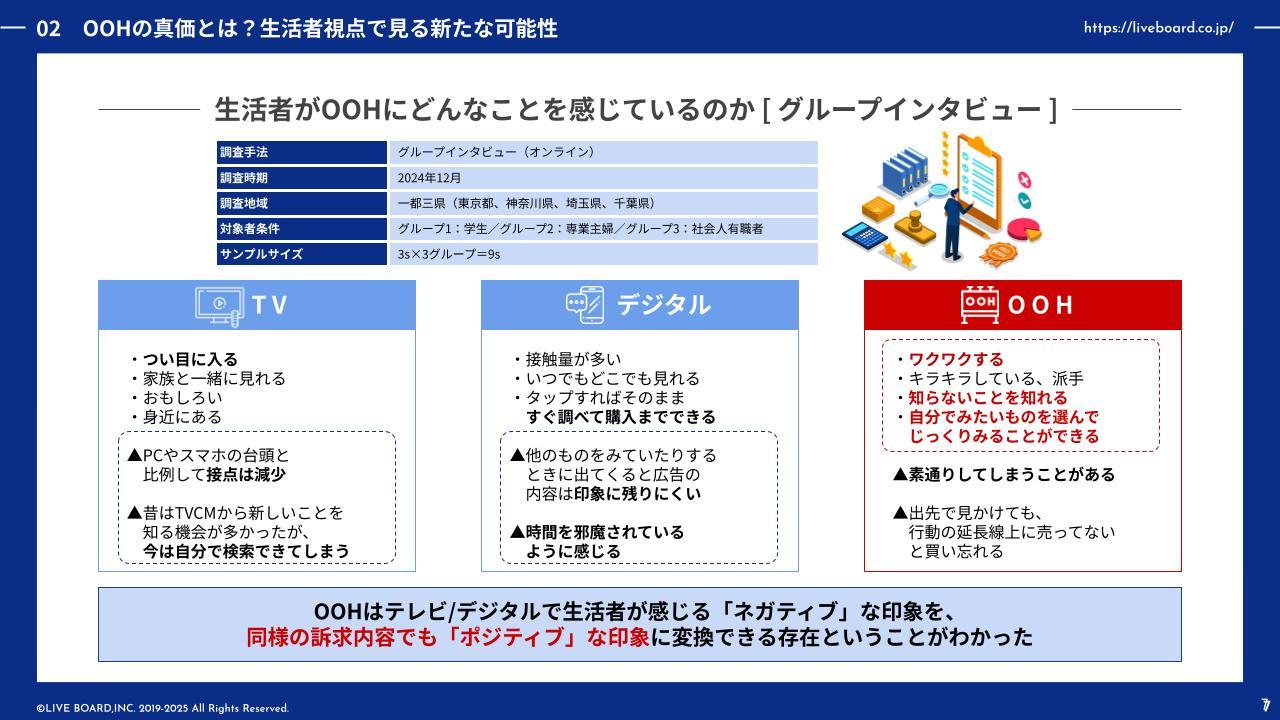

真能:そこで、生活者視点でのOOHの価値を広告主の視点で適切に表現できるようにするため、まずは生活者に対してメディアイメージのグループインタビューを実施しました。

有地氏:グループインタビューの対象者は学生や専業主婦、社会人有職者の方です。テレビは、「つい目に入る」「家族と一緒に見られる」などポジティブな意見がある一方で、「スマホを見ていてテレビとの接点は減ってしまった」「昔はTVCMから新しいことを知っていたが、今は気になった時に自分で検索する」という声がありました。デジタルは、「接触量が多い」「すぐ調べられて、購入までできる」という声がある一方、「広告の印象が残りにくい」「急に広告が出てきて邪魔されているように感じる」という声も。一方、OOHは「ワクワクする」「知らないことを知れる」「自分で見たい広告を選ぶことができる」といった意見がありました。

有地氏:テレビやデジタルは、ターゲットに情報を届けること自体は可能ですが、大量の情報に囲まれて生活する人々にとっては、「意識して見ようとはしない」「時間を奪われていると感じる」といった印象を持たれやすいようです。

これらの結果から言えるのは、広告主が「ターゲットに確実に情報を届け、KPIを達成したい!」と考える一方で、生活者は「自分にとって必要な情報、または生活を豊かにする情報を自ら選び取りたい」と考えているということです。

真能:OOHに関しては、「ワクワク感がある」「自分が見たい広告をじっくり見られる」といった特性から、生活者に受け入れられやすい媒体と言えるのではないでしょうか。これは、テレビやデジタルで抱かれがちなネガティブな印象をポジティブに転換できる可能性を示唆していると感じました。

OOHは、街の風景の中に企業の文脈を組み込める媒体です。生活者の視点で見ると、普段何気なく訪れる街や乗る電車、たとえば渋谷駅や山手線の車内が「突然こんな風に変わってる!」といった新しい刺激や気づきの場になります。これは、生活者個人の力では生み出せない体験であり、OOHならではの魅力です。

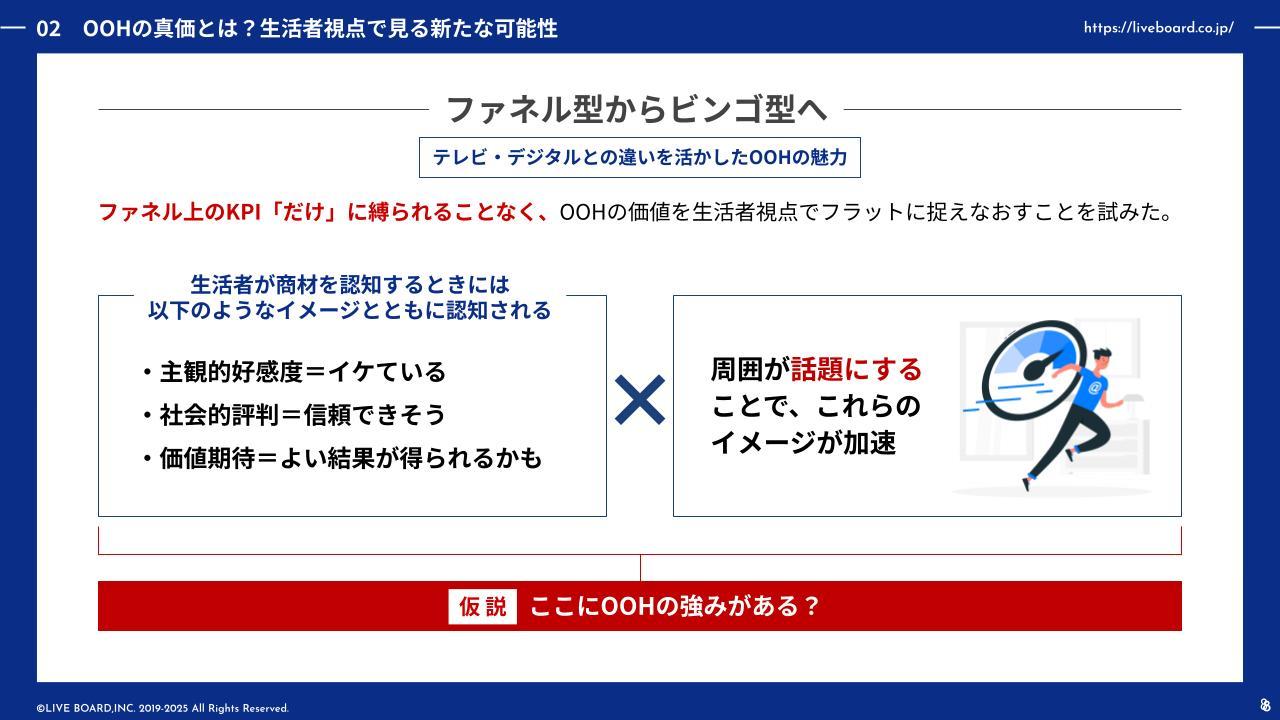

ファネル型からビンゴ型へ

テレビ・デジタルとの違いを活かしたOOHの魅力

有地氏:現在、生活者は最適なレコメンドで情報を得ることができ、広告への依存度が減ってきています。従来は<ファネル型>のメディア戦略で生活者の行動パターンをある程度予測することができましたが、現在は<ビンゴ型>のように多様化して予測しづらく、いろんな接点が生活者にマッチする必要が増えている。と言われています。これらを踏まえ、今の時代に適したメディア戦略としてファネル上のKPI"だけ"に縛られず、生活者視点でOOHをフラットに捉え直すことにしました。

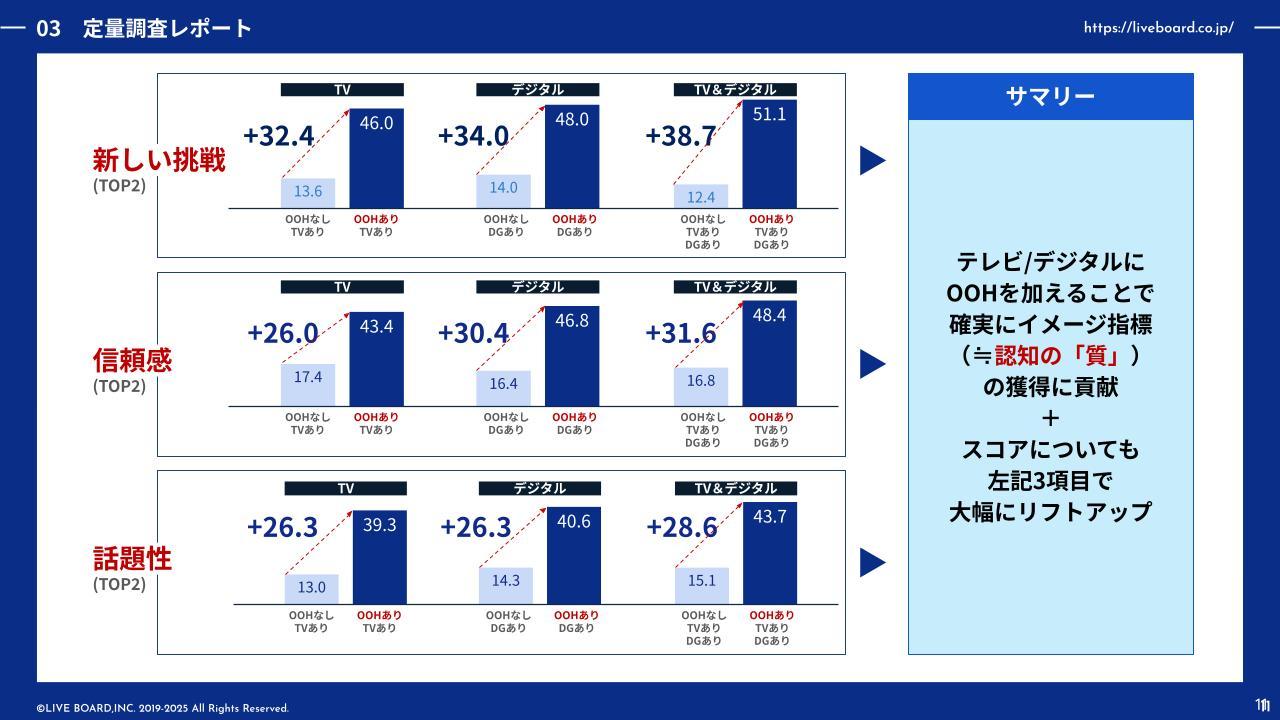

真能:ファネルのKPIで表現しにくい価値として、例えば『これ、イケてる!』という「主観的好意度」、『信頼できそう』という「社会的評判」、『これ使うと良い結果が得られそう』という「価値期待」などがあげられます。また生活者は 、こうした価値を感じながら商品やブランドを認知します。OOHはこれらの指標を向上させる力を持っているのではないかと考え、テレビ・デジタル・OOHを出稿する大型キャンペーンを対象にこれらの軸で定量的な検証を行いました。

そもそもOOHは、広告効果の測定が難しいイメージがあるかもしれませんが、LIVE BOARDのアスキング調査を活用すれば、OOHのポテンシャルを「的確」かつ「ノイズの少ない」形で可視化できます。この調査では、プライバシーが保護されたドコモの位置情報データ等を活用し、掲出期間中にOOH広告に接触した人をIDベースで抽出することが可能です。さらに、アンケート調査においてこのID群と突合することで、「広告を見た可能性が高い人」に対してアンケートを送付し、意識ベースでも「広告を見た」と回答した人を対象とすることができます。

有地氏:この調査の結果、「この広告は新しい挑戦をしていると感じますか?」という質問で「はい(TOP2)」と答えた人は、テレビ・デジタルのみの接触が12.4ポイントだった一方、テレビ・デジタル・OOHの接触者は51.1ポイント。「信頼できると思いますか?」という質問では、テレビ・デジタルのみの接触者が16.8ポイントに対し、テレビ・デジタル・OOHの接触者は48.4ポイントと、いずれも約30ポイント以上の差が生まれました。

生活者への受容されやすさがカギ

次世代コミュニケーション戦略にはOOH

真能:この大幅なスコアの向上は、OOHを加えることで認知の『質』が向上し、ブランドの信頼性や好感度を高めることができることを示しています。OOHを一緒に出稿することで、二大メディアであるテレビやデジタルの補完にとどまらず、より強力に効果を発揮するメディアだと言えます。

広告主としては、制作費をかけた広告をターゲットに確実に届けたいという思いがあるのは当然です。ファネル型のメディア戦略に基づき、情報を確実に届けることをKPIとする場合、テレビやデジタルがメインになることも理解できます。しかし、大量の情報に囲まれた現代では、生活者の行動はより複雑になっており、その複雑さに合わせた広告の受容性が重要になっています。

今後の広告戦略では、単に「見せる」だけではなく、「ブランドをどう浸透させ、共感を得るか」を考える必要があります。そのためには、ターゲットに受容されやすく、伝わりやすい媒体を選ぶことが重要です。OOHはこの点において、今後も広告主のメディアコミュニケーションに貢献できる媒体であると確信しています。

OOHが持つ生活者との自然な接点を最大限に活かすためには、メディア戦略の初期段階からテレビ・デジタルとともにOOHを組み込むことが理想です。今後もLIVE BOARDは、広告主のメディアコミュニケーションを最大化するために、OOHのポテンシャルの発揮とその価値の可視化に努めていきます。

(文:三谷 碧)